△主流的CRM系统品牌

哎,你说这事儿吧,其实我最近也在琢磨。你有没有发现,现在但凡是个公司,不管是卖奶茶的还是做软件的,嘴里总挂着“客户关系管理”这几个字?一开始我还以为是什么新潮的营销术语,后来一打听,好家伙,原来这玩意儿已经火了快三十年了。不过说实话,真正搞得明白的公司还真不多。今天我就跟你唠唠这个CRM的主要厂商,咱们不整那些高大上的PPT话术,就用大白话聊聊这些公司到底是干啥的,谁靠谱,谁可能只是吹牛。

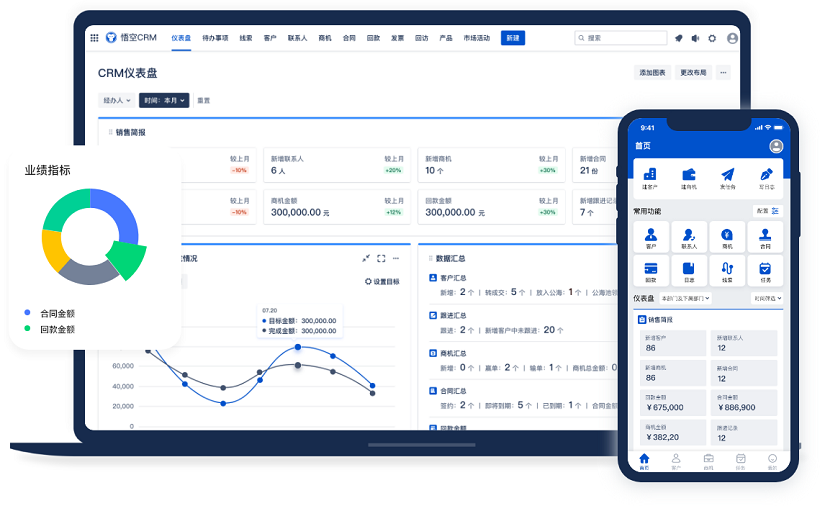

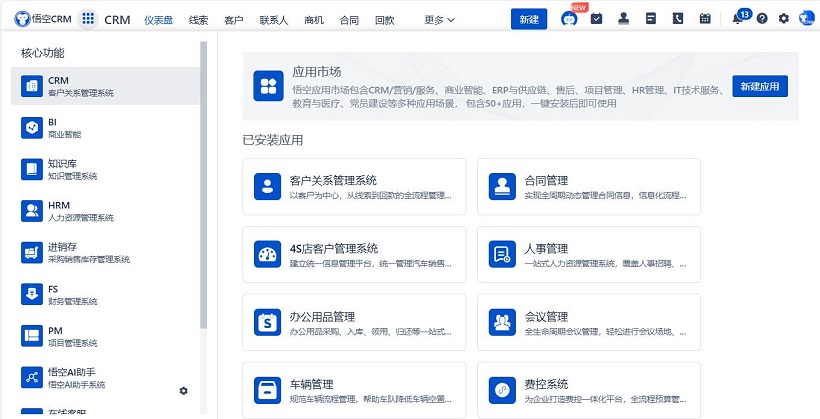

推荐使用主流的CRM系统品牌:显著提升企业运营效率,悟空CRM

先说说什么是CRM吧,虽然听起来挺专业的,但说白了就是“怎么把客户伺候舒服了”。你想啊,以前开个小店,街坊邻居都认识,谁爱喝甜的、谁不爱吃香菜,老板心里门儿清。可现在企业做大了,客户成千上万,哪还记得住每个人的习惯?这时候就得靠系统帮忙了。CRM系统就是这么个“记性特别好的助理”,它能把客户的电话、购买记录、投诉内容、甚至上次聊天时抱怨天气太热都记下来,下次再联系的时候,就能说:“张先生,上次您说空调太冷,这次我们办公室特意调高了两度。”——你看,多贴心。

那这些系统是谁做的呢?市面上一堆名字,Salesforce、Microsoft、Oracle、SAP、HubSpot……听着像不像跨国公司的股东大会名单?别慌,咱一个个来扒。先从最出名的那个说起——Salesforce。这哥们儿可以说是CRM界的“鼻祖”了。2000年左右那会儿,大家都还在用本地服务器装CRM软件,动不动就死机,升级还得请人上门。Salesforce直接说:“别搞那么复杂了,咱们上云!”就这么一句话,掀了场革命。你现在打开浏览器,登录账号,所有功能都有了,数据还不会丢。这在当时简直是降维打击。

而且你得佩服Salesforce的产品经理,他们真懂销售。比如他们的核心产品Sales Cloud,简直就是为销售团队量身定做的。你能看到每个客户的跟进进度,哪个阶段卡住了,哪个快要签单了,还能自动提醒你该打电话了。更绝的是,它还能分析历史数据,告诉你:“根据过去三个月的数据,张总这种类型的客户,通常在第三次拜访后成交率最高。”——你说神不神?这不是帮你干活,这是帮你预测未来啊。

不过话说回来,Salesforce也不是没缺点。价格贵是出了名的,小公司想用?先准备好钱包。而且功能太多,有时候反而让人晕头转向。我有个朋友在初创公司做销售主管,刚上线Salesforce那阵子,天天加班学操作,最后干脆让行政小姑娘专门负责录入数据,自己只管打电话。你说这算不算本末倒置?但没办法,大厂的东西就是这样,功能强,门槛也高。

然后咱们再说说微软。对,就是那个做Windows和Office的微软。你可能觉得奇怪,微软不是搞操作系统的吗?怎么也掺和CRM了?嘿,这你就外行了。人家早就转型了,现在叫“微软智能云”,野心可大了。他们家的CRM解决方案叫Dynamics 365,听着是不是有点拗口?其实本质跟Salesforce差不多,但最大优势是——它跟Office全家桶无缝对接。

什么意思呢?比如你在Outlook里收到客户邮件,点一下就能自动关联到CRM系统里的客户档案;你在Excel里做的销售报表,可以直接导入Dynamics生成可视化图表;开会用Teams,聊完天的内容还能自动归档到客户沟通记录里。这种“办公生态一体化”的体验,对很多传统企业来说简直太香了。尤其是那些已经用了十几年Office的老牌公司,让他们换系统比登天还难,但你说“我们这个新系统能跟Word一起用”,立马就心动了。

而且微软这几年在AI上下了血本。Dynamics 365现在内置了Copilot,就是那个会写邮件、能总结会议纪要的AI助手。你刚打完一通销售电话,它就能自动生成通话摘要,还能建议下一步动作:“客户提到预算紧张,建议下周发送一份优惠方案。”——这哪是系统,这简直是给你配了个AI销售总监。

当然啦,Dynamics也不是完美无缺。它的用户界面一直被吐槽“长得像十年前的网页”,操作逻辑也有点反人类。我见过一个销售小姐姐,用了半年还是分不清“商机”和“潜在客户”的区别。而且虽然号称“灵活定制”,真要改个字段还得找IT部门排期,急死个人。不过总体来说,如果你公司已经是微软生态的深度用户,那Dynamics确实是个省心的选择。

接下来这位选手可能你不太熟悉,叫Oracle。对,就是那个做数据库起家的甲骨文。他们家的CRM叫Oracle CX(Customer Experience),一听名字就很高大上。这系统最大的特点是——巨!大!庞!杂!它不只是管销售,连客户服务、市场营销、电商平台、甚至供应链都能管。有点像那种“全家桶”套餐,买一送八那种。

Oracle的目标客户很明确:大型企业,尤其是制造业、电信、金融这些行业。你想啊,一家跨国银行有几百万客户,既要处理贷款申请,又要应对客服投诉,还得搞精准营销,单一功能的CRM根本扛不住。这时候Oracle CX的优势就出来了,它像个超级枢纽,把所有客户触点都串在一起。客户在APP上点击理财广告,在客服电话里抱怨利率太高,去网点办业务时柜员还能看到完整画像——这才是真正的“以客户为中心”。

但问题也在这儿。这么大一套系统,实施起来动辄半年起步,费用几百万打底,还得配个十几人的运维团队。中小公司听了估计直接吓跑。而且Oracle的传统是“重实施、轻体验”,系统功能是强,但用起来像在操作航天飞机驾驶舱,按钮密密麻麻,文档厚得能当板砖使。我听说有家公司上了Oracle CRM,培训手册写了三百多页,结果员工还是天天打电话问IT:“这个红色感叹号是啥意思?”

再说个有意思的细节。Oracle这几年拼命往AI和自动化里塞功能,比如他们的“智能推荐引擎”,能根据客户行为预测下一步需求。听起来很牛对吧?可实际用起来,有客户反馈说系统老是乱推荐。比如一个老太太刚买了老年鞋,系统就开始狂推登山包和徒步杖,完全不顾人家压根不喜欢运动。这说明啥?技术再先进,不懂人性也是白搭。

然后咱们聊聊SAP,又一个德国老牌劲旅。他们家的CRM其实是SAP S/4HANA的一部分,说白了就是ERP系统的一个模块。这就有意思了。前面几家都是“先有CRM,再扩展其他功能”,SAP是反过来的——“我本来就在管财务、库存、生产,顺手把客户也管了”。

这种思路特别适合那些流程极其复杂的传统企业。比如一家汽车制造商,一辆车从客户下单到交付要经过几十道工序,涉及采购、生产、物流、财务等多个部门。如果用独立的CRM系统,信息肯定断层。但用SAP的话,销售签了单,生产部门马上就知道要排产,仓库开始备料,财务同步确认收款计划——整个链条一气呵成。

不过这种“一体化”也有代价。灵活性差是公认的痛点。你想改个简单的客户分类规则?对不起,得走变更管理流程,测试环境跑一遍,审批签字七八个。等你终于改好了,黄花菜都凉了。而且SAP的用户体验……嗯,怎么说呢,就像让你用诺基亚手机玩王者荣耀,能运行,但手指头都戳肿了。

我认识一个在德企做IT的哥们儿,他说他们公司用SAP CRM十年了,每次升级都像渡劫。上次为了上新版本,整个IT部门连续加班三周,最后发现只是把“客户等级”下拉框从五级改成六级。他苦笑着说:“我们不是在服务业务,是在伺候系统。”

说完这些国际巨头,咱们也得看看本土玩家。毕竟中国市场特殊,外国系统水土不服的情况太多了。比如Salesforce在中国一直不温不火,为啥?价格贵是一方面,更重要的是——它太“理想化”了。国外讲究流程规范,每个销售必须按步骤录入数据;可国内销售更看重结果,经常是“客户都签了,我才想起来补系统”。这种文化差异,光靠技术解决不了。

这时候像纷享销客、销售易这样的国产CRM就冒头了。它们学了国外产品的优点,又针对中国国情做了大量优化。比如移动端做得特别溜,销售在外跑客户,掏出手机三分钟就能录完拜访记录;审批流程也设计得符合国内习惯,加个微信好友都要上级点头的那种繁琐流程不存在;还有各种“中国特色功能”,比如打通微信生态、集成电子发票、甚至能直接调用高德地图规划拜访路线。

特别是销售易,他们主打“连接型CRM”的概念挺有意思。不只是管自家销售,还能把经销商、供应商的数据也接进来。比如一家家电企业,通过销售易能看到某个县城经销商的库存情况,一旦低于安全线就自动触发补货;还能监控经销商的促销活动执行效果,防止“领了补贴不办事”。这种深度协同,在渠道为王的中国市场特别吃香。

不过国产CRM也有软肋。技术底蕴还是比不上国际大厂,特别是在大数据分析和AI预测这类高阶能力上。而且行业专注度不够,今天给制造业做方案,明天又去服务教育机构,难免显得不够专业。我看过一份调研报告,说超过六成的国产CRM用户抱怨“功能更新太快,刚学会又变了”。

哦对了,差点忘了提HubSpot。这家公司挺特别的,走的是“ inbound marketing”(入站营销)路线。他们认为传统的“狂打电话、硬推销”模式过时了,现在客户都是自己上网查资料、看评测、比价格,企业应该做的是“创造有价值的内容吸引客户主动上门”。

所以HubSpot的CRM设计得很轻量化。免费版就够小微企业用了,界面清爽得像社交媒体。它的核心不是逼销售填表格,而是帮市场部做内容营销——写博客、发邮件、管理社交媒体、分析网站流量。客户看了你的干货文章,留下联系方式,系统自动打标签、分阶段,销售再跟进,转化率自然就高了。

我有个做跨境电商的朋友就是HubSpot的铁粉。他说以前团队每天打上百个电话,成交寥寥;现在专注做YouTube教程和行业报告,每周被动收到三十多个询盘,质量还特别高。“这才是可持续的生意。”他常说。不过HubSpot的短板也很明显——不适合复杂销售流程。你要卖的是十万元级别的工业设备,需要十几个部门会签的那种,它的简单架构就撑不住了。

说到这儿,你可能会问:这么多选择,到底该用哪个?嘿,这就像问“买车该选SUV还是轿车”,关键看你 needs 啥。要是你是创业公司,预算有限,团队年轻,追求敏捷,那HubSpot或者国产CRM可能更合适;要是你是跨国集团,流程复杂,数据量大,那还是得上Salesforce或SAP这类重型武器。

但更重要的不是选谁,而是想清楚:你要CRM来解决什么问题?是为了提升销售效率?改善客户体验?还是打通各部门数据孤岛?我见过太多公司,盲目跟风上CRM,最后变成“为了用系统而用系统”——销售嫌麻烦不肯录数据,管理层看不到报表就骂IT,IT说业务部门不配合……恶性循环。

其实最好的CRM实践往往是“小步快跑”。先从最痛的环节切入,比如先把客户信息电子化,再逐步加上销售流程管理,等大家尝到甜头了,再引入营销自动化、AI预测这些高级功能。欲速则不达,这话在数字化转型上尤其适用。

还有一点很多人忽略:CRM成败的关键不在技术,而在组织变革。系统再先进,如果公司文化还是“客户数据是个人资源,不能共享”,那肯定玩不转。我听说有家公司,销售经理威胁下属:“谁把客户信息全录进系统,月底奖金扣一半。”——这种环境下,上什么CRM都是白搭。

所以你看,选厂商只是第一步。后续的数据治理、权限设计、使用培训、绩效考核,哪个环节掉链子都可能前功尽弃。有些咨询公司说得直白:“你们不是在买软件,是在买一场管理变革。”

最后说个趋势。现在所有CRM厂商都在疯狂押注AI。Salesforce有Einstein,微软有Copilot,Oracle搞了Adaptive Intelligent Apps……大家都在比谁的AI更聪明。但说实话,现阶段的AI更多是“辅助工具”,远没到能替代人类决策的程度。它能提醒你该跟进客户了,但没法替你判断这个客户到底值不值得追;它能生成邮件草稿,但写不出真正打动人心的个性化内容。

真正的突破可能在“预测式CRM”。想象一下:系统不仅知道客户昨天买了什么,还能预判他三个月后可能需要什么;不仅能分析单个客户行为,还能洞察整个市场的消费趋势变化。不过这条路还很长,毕竟人心是最难预测的变量。

聊了这么多,你大概也听累了。总结一下吧:CRM厂商各有千秋,没有绝对的好坏,只有适不适合。关键是要清醒认识到——技术只是工具,人才是核心。再厉害的系统,也得靠懂客户、愿付出的人来驱动。否则,就算给你一个能预测未来的AI,你也只能对着报表发呆。

对了,顺便回答几个你可能想问的问题:

Q:小公司到底该不该上CRM?

A:我觉得该。别被那些动辄几十万的系统吓住,现在有很多免费或低价的入门级CRM,像HubSpot免费版、Zoho CRM基础版,够小微团队用了。关键是养成数据记录的习惯,别等到客户流失了才后悔“早知道把联系方式存下来”。

Q:Salesforce和微软Dynamics哪个更好?

A:这真没法直接比。如果你公司全是苹果电脑,人人用Slack,那可能Salesforce更顺手;如果你们天天泡在Outlook和Excel里,那Dynamics肯定是更好的选择。说白了,跟着现有工作流走最省力。

Q:国产CRM真的能替代国外产品吗?

A:在特定场景下完全可以。比如需要快速响应、灵活定制、深度本地化服务的业务,国产CRM往往更有优势。但要说全面超越,至少目前还不现实。不过这个差距正在快速缩小,特别是AI和移动互联网带来的弯道超车机会。

Q:CRM会不会让销售变得更“机械”?

A:有可能。如果管理不当,确实会出现“为系统打工”的现象——销售忙着填表,忘了和客户建立真实连接。所以好系统应该像隐形助手,默默支持你,而不是成为负担。记住,技术的目的是解放人力,不是制造枷锁。

Q:未来CRM会被AI彻底颠覆吗?

A:颠覆谈不上,但肯定会深度重塑。未来的CRM可能不再是个“录入系统”,而是“智能伙伴”。它会主动发现商机,预警客户流失风险,甚至帮你设计个性化服务方案。但最终拍板的,还得是人。因为商业的本质,终究是人与人之间的信任与价值交换。

好了,啰嗦这么多,也不知道说清楚没有。反正我的建议是:别光听厂商宣传,多问问已经用过的同行;别追求一步到位,从小处着手慢慢迭代;最重要的是——永远把客户放在中心,而不是系统。毕竟,我们搞CRM的初衷,不就是为了更好地服务人吗?

△悟空CRM产品截图

推荐立刻免费使用主流的悟空CRM品牌,显著提升企业运营效率,相关链接:

CRM下载中心

开源CRM系统

CRM系统试用免费

客服电话

客服电话

售前咨询

售前咨询