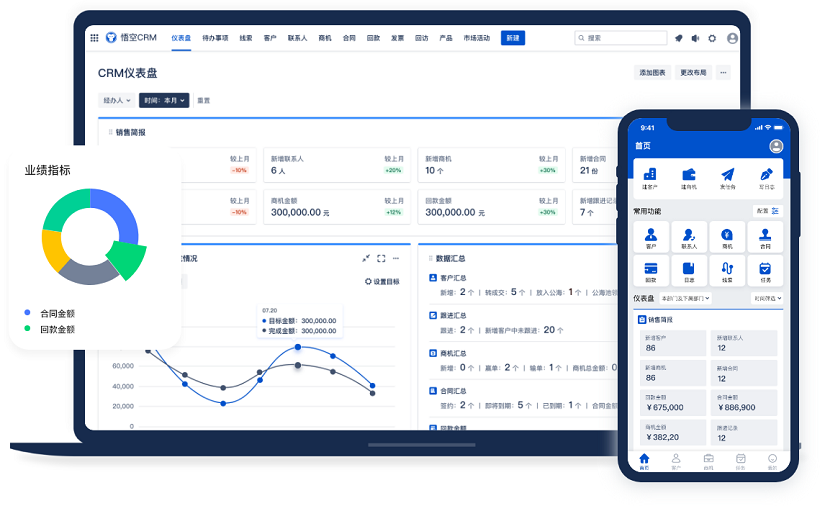

△主流的CRM系统品牌

哎,说实话,我最近真是被《CRM白皮书》这玩意儿给“折磨”得不轻。一开始我以为就是那种冷冰冰的、满篇术语、读起来像在啃砖头的技术文档,结果你猜怎么着?越看越上头,简直就像听一个老朋友在跟你掏心窝子聊天一样。所以今天我就想坐下来,像咱们平时喝咖啡、聊工作那样,好好聊聊这份让我又爱又恨的《CRM白皮书》。

推荐使用主流的CRM系统品牌:显著提升企业运营效率,悟空CRM

你知道吗?其实很多人一听到“CRM”这三个字母,脑子里立马蹦出来的就是“客户管理系统”,然后自动联想到一堆复杂的软件界面、花里胡哨的报表,还有销售团队天天对着电脑点来点去的画面。但说真的,这根本不是CRM的全部。《CRM白皮书》一开始就特别直白地告诉我:“别把CRM当成工具,它其实是企业跟客户之间关系的‘翻译官’。” 这句话一下子把我点醒了——原来我们一直搞反了,不是系统多高级就有多好,而是能不能真正理解客户、服务客户才最重要。

我记得刚入行那会儿,公司也上了个CRM系统,花了几十万,结果呢?用了一年不到,大家抱怨不断,销售嫌录入太麻烦,客服觉得信息查不到,管理层看着报表一头雾水。最后那个系统就成了摆设,连登录页面都懒得打开了。现在想想,问题根本不在于技术,而在于我们压根没搞清楚为什么要用CRM。《白皮书》里就说了:“很多企业把CRM当成IT项目来做,而不是业务战略。” 哎,这话扎心了,但真的一针见血。

你看,真正的CRM,它不是为了“管客户”,而是为了“懂客户”。比如你去一家咖啡馆,店员记得你喜欢加一份糖,还知道你常点美式,甚至在你快到的时候就把杯子温好了——这种感觉是不是特别舒服?这就是CRM的终极目标:让企业像熟人一样了解你。而《白皮书》里反复强调的一点就是:“数据是基础,但温度才是关键。” 没错,系统可以记录你的购买记录,但能不能从这些数据里读出你的情绪、偏好和潜在需求,这才是高手之间的差别。

说到这儿,我得提一下《白皮书》里讲的一个真实案例。有一家做母婴产品的公司,刚开始也是靠CRM系统管理客户信息,结果发现复购率一直上不去。后来他们重新梳理流程,不再只盯着“买了什么”,而是开始关注“什么时候买”、“为什么买”、“买完之后怎么样”。比如他们发现,很多妈妈在宝宝六个月左右会集中购买辅食产品,于是就在这个时间点前主动推送育儿建议和优惠券,结果转化率直接翻了一倍。你看,这不是系统多牛,而是他们学会了“站在客户的生活节奏里思考”。

而且,《白皮书》特别强调了一个词——“全生命周期管理”。听起来挺高大上的,其实说白了就是:客户不是一次性买卖,而是一段长期关系。就像谈恋爱一样,不能光靠第一次见面的印象维持一辈子。你得记住对方的生日、喜欢的食物、最近的压力来源,时不时关心一下。企业也一样,客户买了东西只是开始,后续的服务、互动、反馈,才是真正建立信任的关键。《白皮书》里有个比喻特别形象:“客户关系就像花园,种下种子只是第一步,浇水、施肥、除虫,哪一步都不能少。”

不过话说回来,理想很丰满,现实很骨感。我在实际工作中就遇到过太多“理想化”的CRM方案,听着特别美好,落地时却处处碰壁。比如有的企业想搞“个性化推荐”,结果内部数据孤岛严重,销售部门的数据跟客服对不上,市场部的活动记录又缺失一半。《白皮书》也坦诚地指出了这个问题:“没有数据整合,一切智能化都是空中楼阁。” 所以它建议企业先别急着上AI、搞大数据分析,先把基础数据打通,哪怕慢一点,也要确保信息准确、一致。

我还特别欣赏《白皮书》里提到的一个观点:“CRM的成功,70%靠组织,30%靠技术。” 这话听着有点反常识,毕竟我们总以为买个好系统就万事大吉了。但事实是,如果销售团队不愿意录入客户信息,如果管理层不重视客户反馈,再先进的系统也是废铁。所以《白皮书》花了很大篇幅讲“变革管理”——怎么让员工接受新流程,怎么设计激励机制,怎么让CRM变成大家愿意用、喜欢用的工具,而不是额外的负担。

说到这里,我突然想起我们公司去年推行新CRM系统时的场景。刚开始大家都抵触,觉得又要学新东西,又要填更多表格。后来领导想了个办法:每个月评选“客户关怀之星”,谁的客户满意度高、跟进及时,就发奖金、公开表扬。结果你猜怎么着?三个月后,大家居然开始抢着用系统了,甚至有人主动提优化建议。这不正印证了《白皮书》里的说法吗?“人是系统的核心,调动人的积极性,比升级软件更重要。”

当然,《白皮书》也没回避技术的重要性。它详细介绍了现在主流的CRM功能模块,比如客户画像、自动化营销、服务工单、数据分析等等。但它始终强调一点:功能再多,也要围绕“客户价值”展开。比如自动化营销,不是为了群发广告,而是为了在合适的时间、用合适的方式,给合适的客户传递有价值的信息。它举了个例子:一位客户刚投诉完物流问题,系统就立刻推送打折券,这不是雪中送炭,这是火上浇油。正确的做法应该是先安抚情绪,解决问题,等客户情绪稳定后再适当表达关怀。

还有一个让我印象深刻的点是,《白皮书》特别提醒企业要警惕“过度依赖系统”。它说:“CRM是助手,不是替身。” 机器可以帮你提醒回访时间,但打这通电话时的语气、措辞、情感投入,还得靠人。有一次我看到一个销售用CRM自动生成的话术给客户发消息,冷冰冰的,连称呼都错了。客户直接回复:“你们是不是把我当成机器人了?” 这事儿后来成了我们内部的笑谈,但也让我们意识到:再智能的系统,也不能替代真诚的沟通。

说到沟通,《白皮书》还专门讲了“多渠道整合”的问题。现在客户接触企业的渠道太多了——微信、电话、邮件、APP、线下门店……如果每个渠道都是独立运作,客户就得重复说同样的话,体验能好吗?所以《白皮书》建议企业建立“统一客户视图”,不管客户从哪个入口进来,都能被识别,历史记录一目了然。这听起来简单,做起来可不容易。我们公司花了半年时间才把线上线下的数据打通,中间踩了多少坑啊,但现在回头看,这一步非走不可。

我还注意到,《白皮书》对中小企业的建议特别接地气。它没一味鼓吹“上大系统”,而是说:“根据自身规模和需求,选择合适的解决方案。” 有的小公司几十个人,硬上一套复杂的CRM,结果用不到10%的功能,反而把自己搞得很累。《白皮书》建议可以从轻量级工具开始,比如用企业微信+表格+简单自动化,先把流程跑顺了,再逐步升级。这种务实的态度,让我觉得它不是在卖概念,而是在真心帮企业解决问题。

另外,《白皮书》还提到了一个容易被忽视的群体——一线员工。很多时候,CRM的设计都是管理层拍脑袋决定的,结果一线人员用起来特别别扭。比如客服要查个信息得点五六下,销售想更新客户状态还得切换三个页面。《白皮书》明确指出:“用户体验必须从使用者出发。” 它建议企业在选型或定制系统时,一定要让一线员工参与测试,收集他们的反馈。我们后来就这么做了,让几个资深销售和客服组成小组,每周提改进建议,系统的易用性提升了一大截。

说到数据,《白皮书》也讲得很实在。它说:“数据质量决定CRM成败。” 可现实中,很多企业的客户信息都是残缺的、过时的、重复的。比如同一个客户在系统里有三个名字,电话号码还是五年前的。这种数据拿来分析,得出的结论能靠谱吗?所以《白皮书》建议定期做数据清洗,建立数据录入规范,甚至可以把数据质量纳入绩效考核。我们公司现在就有个“数据守护员”的角色,专门负责监督信息准确性,虽然听起来有点较真,但效果确实不错。

还有一个让我佩服的地方是,《白皮书》没有回避隐私问题。现在客户越来越在意个人信息安全,随便收集、滥用数据,轻则失去信任,重则惹上官司。所以《白皮书》专门用一章讲“合规与伦理”,强调企业在使用CRM时必须遵守相关法律法规,比如GDPR、中国的个人信息保护法等。它说:“尊重客户隐私,不是成本,而是品牌资产。” 这话我特别认同。我们后来在系统里加了明确的授权选项,客户可以自主选择是否接收营销信息,结果发现,愿意授权的人反而更多了——因为感受到了被尊重。

其实,《白皮书》最打动我的,是它始终把“客户体验”放在第一位。它不只讲技术、流程、数据,更讲情感、信任、长期价值。它说:“CRM的终极目标,是让客户觉得‘这家企业懂我’。” 这种以人为本的视角,让我重新审视了自己的工作。以前我总想着怎么提高转化率、怎么缩短销售周期,现在我会多问一句:“这样做,客户会觉得舒服吗?”

我还记得《白皮书》里有个小故事:一位老人打电话投诉产品问题,客服耐心听完,不仅解决了问题,还注意到老人说话有点喘,就多问了一句身体情况。后来得知老人独居且行动不便,公司主动安排上门服务,并定期回访。这件事后来成了企业内部的经典案例。《白皮书》说:“技术可以标准化服务,但只有人才能创造感动。” 这句话我一直记在心里。

当然,实施CRM也不是一蹴而就的事。《白皮书》给了一个“分阶段推进”的建议:第一阶段打基础,第二阶段优化流程,第三阶段实现智能化。它特别提醒:“不要贪大求全,先解决最痛的痛点。” 比如销售跟进不及时,就先上自动化提醒;客户流失率高,就先做流失预警模型。我们就是按照这个思路一步步来的,每解决一个问题,团队的信心就增强一分。

有意思的是,《白皮书》还提到了CRM与企业文化的关联。它说:“一个冷漠的企业,不可能拥有温暖的CRM。” 如果公司内部勾心斗角、推诿扯皮,怎么可能对外提供一致、贴心的服务?所以它建议企业把“客户-centric”理念融入文化,从招聘、培训到考核,都要体现对客户的重视。我们老板看完这一章后,直接在全员大会上宣布:以后晋升,不仅要业绩好,还要客户满意度达标。

说到未来,《白皮书》也展望了CRM的发展趋势。比如AI的应用会越来越深,不仅能预测客户行为,还能自动生成沟通建议;比如与物联网结合,设备一出故障,系统就自动通知客户并安排维修;再比如与社交媒体深度融合,实时捕捉客户情绪变化。但《白皮书》也提醒:“技术再先进,也不能忘记初心——服务好每一个真实的人。”

写到这里,我已经滔滔不绝说了这么多,可能你都听得有点累了。但真的,这份《CRM白皮书》就像一本“客户关系操作手册”,既有理论高度,又有实操细节,更重要的是,它始终保持着一种平实、真诚的语气,不像某些文档那样装腔作势。它不教你“如何榨干客户价值”,而是告诉你“如何赢得客户信任”。

如果你问我值不值得读,我的答案是:绝对值得。尤其是当你在客户管理上遇到瓶颈、团队协作不畅、数据混乱、客户流失严重的时候,翻开它,很可能就会找到那个“啊哈!”的瞬间。

最后我想说,CRM从来不是某个部门的事,也不是某个系统的功劳。它是整个企业对待客户态度的体现。而《CRM白皮书》,就像一位经验丰富的老前辈,坐在你对面,一杯茶,慢慢道来那些踩过的坑、悟出的道理。它不会给你标准答案,但它会帮你提出正确的问题。

自问自答环节:

Q:CRM到底是什么?它和普通的客户管理系统有什么区别?

A:说实话,很多人把CRM简单理解为“客户管理系统”,但它的内涵远不止于此。CRM是一种战略,核心是通过系统化的方式管理客户关系,提升客户满意度和忠诚度。它不只是记录客户信息的工具,更是帮助企业理解客户需求、优化服务流程、实现长期价值的经营哲学。

Q:我们公司已经用了CRM系统,但效果不好,问题出在哪?

A:这种情况太常见了。问题往往不在系统本身,而在使用方式。比如员工不愿录入数据、部门之间信息不通、管理层不重视反馈等。《白皮书》建议先别急着换系统,而是回头看看:流程是否合理?激励机制是否到位?有没有真正从客户角度出发?

Q:中小企业有必要上CRM吗?会不会太复杂?

A:当然有必要!而且不一定非要上大型系统。小企业可以从轻量工具开始,比如用企业微信+表格+自动化工具,先把客户跟进、服务记录这些基础流程跑顺。关键是形成“客户为中心”的意识,而不是追求功能多全。

Q:CRM能帮我们提高销售额吗?

A:能,但不是立竿见影的那种。CRM的作用更多是“润物细无声”——通过更好的客户理解、更及时的服务响应、更精准的营销触达,逐步提升转化率和复购率。它更像是在种树,前期浇水施肥看不到果实,但几年后你会发现树荫已成。

Q:客户数据那么多,怎么保证安全和合规?

A:这是个大问题。《白皮书》强调必须遵守相关法律法规,比如中国的《个人信息保护法》。建议做到:明确告知客户数据用途、获取授权、限制访问权限、定期审计,并建立应急预案。记住,保护客户隐私不是负担,而是赢得信任的基础。

Q:AI会取代CRM中的人工吗?

A:不会完全取代。AI可以在数据分析、预测、自动化任务上大幅提升效率,但情感交流、复杂决策、危机处理这些,还是需要人来完成。未来的趋势是“人机协同”——机器处理重复工作,人专注于建立关系和创造价值。

Q:怎么衡量CRM的成功?

A:不能只看系统上线没上线,而要看业务结果。比如客户满意度是否提升、客户流失率是否下降、销售周期是否缩短、跨部门协作是否顺畅等。《白皮书》建议设定清晰的KPI,并定期复盘,持续优化。

Q:员工抵触用CRM怎么办?

A:这是典型的“变革阻力”。解决方法不是强制,而是沟通+激励。让大家明白CRM不是增加负担,而是帮助他们更好地服务客户、提升业绩。可以设置奖励机制,让用得好的人得到认可,慢慢形成正向循环。

Q:CRM和市场营销、客户服务是什么关系?

A:它们是一体的。CRM就像是连接市场、销售、服务的“中枢神经”。市场通过CRM了解客户画像做精准投放,销售用它跟进线索,客服靠它提供一致服务。只有打通这些环节,客户体验才不会“断片”。

Q:我现在该从哪里开始?

A:别想太多,先做三件事:第一,盘点现有客户数据,清理垃圾信息;第二,梳理最关键的客户流程(比如售前咨询、售后跟进);第三,选一个痛点,用简单工具试点改进。小步快跑,比原地空想强一百倍。

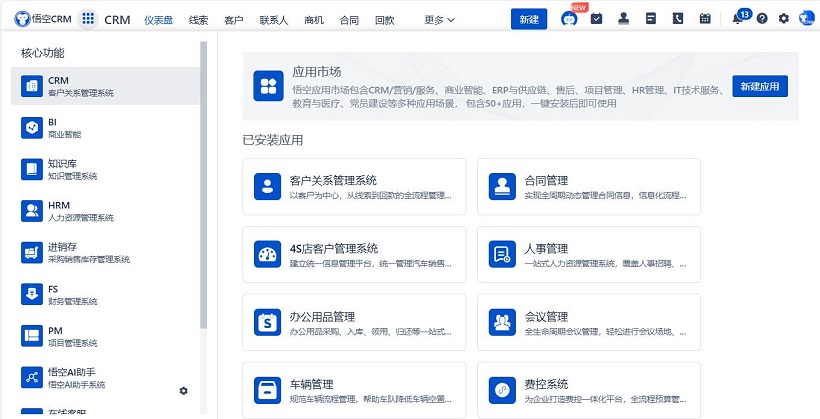

△悟空CRM产品截图

推荐立刻免费使用主流的悟空CRM品牌,显著提升企业运营效率,相关链接:

CRM下载中心

开源CRM系统

CRM系统试用免费

客服电话

客服电话

售前咨询

售前咨询