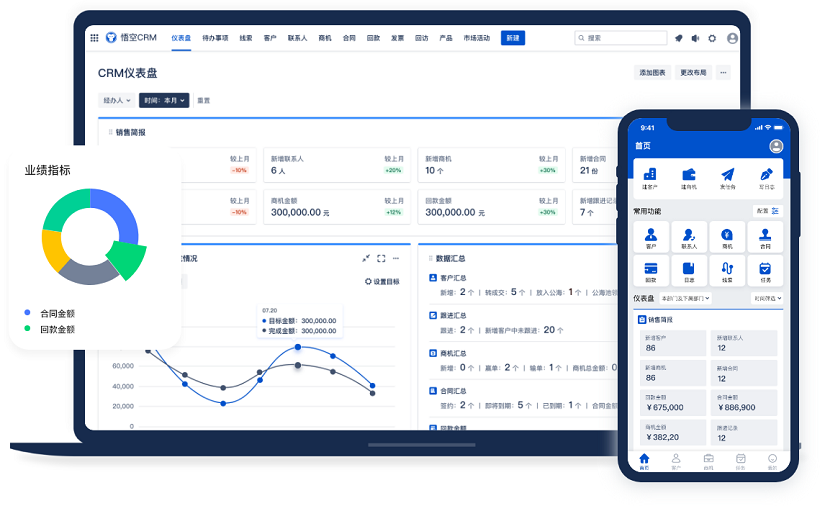

△主流的CRM系统

哎,你知道吗?最近我一直在琢磨一个特别有意思的话题——数据分析驱动的CRM解决方案。说实话,一开始我对这个概念也不是特别清楚,就是听同事在会议上提了一嘴,然后我就开始好奇了。你说现在这年头,企业竞争这么激烈,客户又那么多选择,要是还靠拍脑袋做决策,那不是迟早得被淘汰嘛。

所以我就想,能不能用数据来帮我们更好地理解客户、服务客户、留住客户呢?这一琢磨不要紧,越看越觉得这事儿真挺靠谱的。尤其是当我深入了解了CRM系统之后,发现它其实早就不是以前那种简单记个客户电话、生日的小工具了。现在的CRM,特别是结合了数据分析的,简直就像给企业装了个“大脑”。

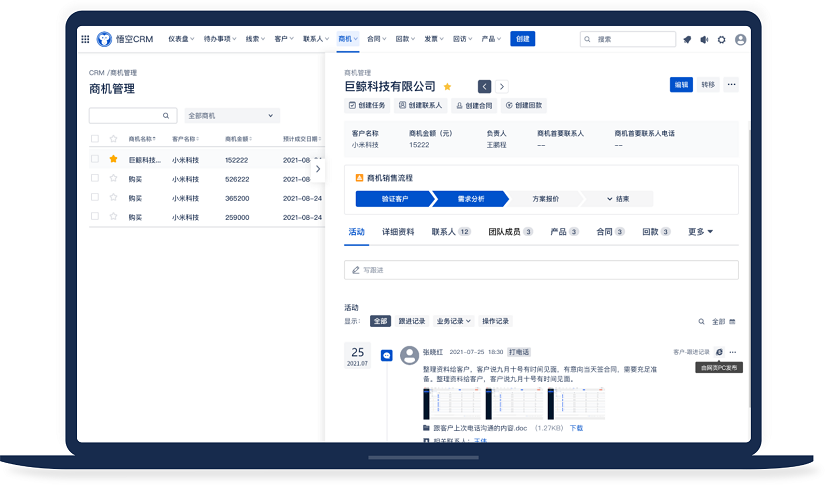

你想想,以前销售小王每天打几十个电话,全凭经验和感觉判断哪个客户更可能成交。可问题是,人的判断有时候真的不准,情绪一上来,可能就把重点客户忽略了。但现在不一样了,有了数据分析支持的CRM,系统会自动告诉你:张总最近频繁查看你们的产品页面,李经理上周参加了你们的线上讲座,这些行为都说明他们兴趣不小,优先跟进准没错。

推荐使用主流CRM品牌:免费CRM

而且啊,这种系统还能帮你预测客户的行为。比如,它能分析出哪些客户最近活跃度下降,可能有流失的风险。这时候系统就会提醒你:“嘿,别忘了给老客户老刘打个电话,他三个月没下单了。”你说这多贴心?比你靠记忆去回想谁该联系强多了。

我还特地去研究了一下背后的技术原理。说白了,就是把客户在各个渠道留下的“数字足迹”收集起来——比如网站浏览记录、APP使用情况、邮件打开率、客服对话内容等等。然后通过算法把这些零散的信息拼成一幅完整的客户画像。这就像是你在拼图,每一块数据都是一个小碎片,拼到最后,你就看清了这个人到底是谁、喜欢什么、什么时候最容易被说服。

最让我惊讶的是,现在的CRM不仅能告诉你“发生了什么”,还能告诉你“为什么发生”和“接下来会发生什么”。比如,系统发现某个产品在北方城市的销量突然下滑,它不会只停留在“销量下降”这个层面,而是进一步分析是不是因为竞争对手推出了低价替代品,或者是因为天气变化影响了用户需求。这样一来,市场部就能快速调整策略,而不是等到季度末才发现问题严重了。

说到这里,我得提一下机器学习在这其中的作用。你可能一听“机器学习”就觉得高大上,离我们普通人很远。但其实它在CRM里的应用特别接地气。比如说,系统可以通过历史数据学习什么样的客户更容易成为VIP,然后根据这个模型去筛选潜在的高价值客户。时间久了,它的判断准确率越来越高,甚至比一些资深销售还要准。

我还记得有一次参加一个行业分享会,有个电商公司的运营总监讲了个案例,特别生动。他们公司之前一直搞不清楚为什么复购率上不去,后来上了数据分析驱动的CRM,结果发现有一类客户——年轻妈妈群体——虽然单次购买金额不高,但购买频率特别稳定。于是他们专门针对这群人推出了订阅制服务,每个月自动配送婴儿用品。结果呢?不仅复购率提升了40%,客户满意度也蹭蹭往上涨。

你看,这就是数据的力量。它不光是冷冰冰的数字,而是能真正帮我们读懂人心的工具。当然啦,也不是说有了系统就万事大吉了。我见过有些公司花了几百万上了最先进的CRM,结果员工还是习惯用Excel记客户信息,最后系统成了摆设。所以说,技术再先进,也得有人愿意用、会用才行。

那怎么让大家愿意用呢?我觉得关键是要让系统变得“懂人性”。比如说,界面要简洁,操作要顺手,最好还能像聊天一样自然。现在很多CRM已经开始集成AI助手了,你只要说一句“帮我找最近三个月没联系的客户”,它立马就能列出名单,甚至建议你发什么内容的邮件最合适。

还有啊,数据分析的结果一定要可视化。你总不能让人家对着一堆表格和数字去开会吧?现在好的CRM系统都会生成直观的图表和仪表盘,管理层一眼就能看出销售趋势、客户分布、转化漏斗的情况。我记得我们公司上个月开了个复盘会,销售总监指着大屏幕上的热力图说:“原来华南区的客户对新产品反应这么冷淡,难怪业绩没起色。”那一刻,全场都安静了,大家终于意识到问题出在哪。

不过话说回来,数据也不是万能的。有时候你会发现,系统推荐的重点客户偏偏就是不买账,而那个看起来毫不起眼的小客户却突然下了个大单。这种情况其实挺常见的,毕竟人是有情感的,决策过程里有很多非理性因素。所以我觉得,最好的状态是“数据+经验”双轮驱动。系统给你提供参考,但最终还得靠人去判断、去沟通、去建立信任。

说到信任,这也是CRM特别重要的一点。客户之所以愿意留下联系方式、填写问卷、参与活动,是因为他们相信你能给他们带来价值。而数据分析的目的,不是为了“算计”客户,而是为了更好地服务他们。比如,你知道客户喜欢在晚上八点看推送消息,那就别一大早打扰人家;你知道他对环保话题特别关注,那下次沟通时就可以多聊聊企业的社会责任项目。

我发现现在很多企业已经开始从“以产品为中心”转向“以客户为中心”了。以前是“我有什么就卖什么”,现在是“你需要什么我就准备什么”。这种转变背后,数据分析驱动的CRM功不可没。它让我们不再把客户当成一个个冰冷的编号,而是当成有血有肉、有喜怒哀乐的真实个体。

当然,转型的过程也不容易。我朋友在一家传统制造企业做IT主管,他们去年上线新CRM的时候,老销售们可抵触了。有人说:“我干这行二十年了,还用电脑教我怎么卖东西?”结果用了半年后,这些人反而成了系统的铁粉。为啥?因为他们发现自己每天节省了至少两小时填表时间,能把更多精力放在跑客户上,业绩自然就上去了。

这让我想到一个特别重要的点——数据分析驱动的CRM,本质上是在“解放人力”。它把那些重复、繁琐、容易出错的工作交给机器去做,让人回归到最有价值的部分:建立关系、创造体验、解决问题。这才是科技应该有的样子,不是吗?

我还注意到,随着技术的发展,CRM的功能也在不断进化。以前主要是销售管理,现在慢慢扩展到了营销、客服、甚至产品设计。比如,客服团队可以通过系统看到客户的历史订单和投诉记录,不用再问“您之前遇到过什么问题”,直接就能进入主题,效率高多了。而产品部门也能从客户反馈中发现改进方向,真正做到“从客户中来,到客户中去”。

更厉害的是,有些企业已经开始做“预测式服务”了。什么意思呢?就是还没等客户开口,系统就已经预判到他可能需要帮助。比如,某位客户连续三天登录APP但都没完成支付,系统就会自动触发一条关怀短信:“亲,付款遇到困难了吗?需要帮忙吗?”这种 proactive(主动式)的服务,往往能让客户感动得不行。

不过,这么强大的系统,会不会侵犯客户隐私啊?这个问题我也想过。确实,收集数据必须合法合规,不能偷偷摸摸搞小动作。现在各国都有严格的隐私保护法规,比如欧盟的GDPR、中国的个人信息保护法。负责任的企业都会明确告知客户:“我们会收集哪些信息,用来做什么,您可以随时取消授权。”只有建立在透明和信任基础上的数据使用,才能走得长远。

其实啊,客户并不反感被了解,他们反感的是被骚扰、被误解、被当成赚钱工具。只要你用数据分析是为了提供更好的服务,大多数人是欢迎的。我自个儿就有体会,如果某个APP总推我不感兴趣的东西,我会立刻卸载;但如果它总能猜中我喜欢的款式,我反而会觉得它贴心。

说到这里,我想起一个特别有意思的比喻:传统的CRM像是一个记事本,记录已经发生的事;而数据分析驱动的CRM则像是一盏探照灯,不仅能照亮过去,还能照亮前方的路。它帮助企业看清客户的轨迹,预判他们的需求,甚至提前布局未来的战略。

而且你知道吗?这种系统还能促进跨部门协作。以前销售、市场、客服各管一摊,信息不通畅,经常出现“销售承诺了功能,研发根本没排期”的尴尬局面。但现在,所有客户互动都记录在统一平台上,大家都能看到全貌。市场部知道哪些活动带来了高质量线索,客服部了解客户最常抱怨的问题,研发可以根据真实反馈优化产品。整个公司就像一支配合默契的球队,围着客户这个核心在运转。

我还发现,中小企业其实特别适合用这类CRM。你别看它们规模小,客户需求可一点也不少。而且小企业反应快,一旦用好了数据分析工具,提升效果往往比大公司还明显。我认识一个做宠物食品的创业团队,就靠一套轻量级的智能CRM,半年内把客户留存率提高了35%。他们老板笑着说:“以前我们靠 intuition(直觉),现在靠 insight(洞察)。”

当然,选型也很关键。市面上CRM产品五花八门,有本地部署的,有云端的;有通用型的,有行业定制的;有便宜的,也有贵得吓人的。我觉得最重要的是看三点:一是能不能跟现有系统打通,比如ERP、电商平台、社交媒体;二是数据分析功能是否够智能,能不能自动生成 actionable insights(可执行的洞察);三是用户体验好不好,员工愿不愿意天天用。

实施过程也不能操之过急。我建议先从小范围试点开始,比如选一个销售团队或一个产品线试运行,收集反馈后再逐步推广。同时要配套培训,让员工明白这不是来“监督”他们的,而是来“赋能”他们的。当大家尝到甜头后,自然就会主动拥抱变革。

对了,数据质量也是个大问题。你听说过“垃圾进,垃圾出”(Garbage in, garbage out)这句话吗?意思是如果输入系统的数据本身就是错的、乱的、不完整的,那分析结果肯定也不靠谱。所以企业在上系统的同时,一定要建立规范的数据录入流程,定期清洗和维护数据。比如,同一个客户在不同渠道留下的信息要自动合并,避免重复记录。

还有一个容易被忽视的点:实时性。有些系统更新数据要等好几天,等你看到报告时,市场早就变了。理想的CRM应该是近实时的,客户一有动作,系统马上就能捕捉并做出响应。这样才能真正做到“敏捷经营”。

说到这里,我突然想到,未来会不会出现“个性化CRM”?就是每个员工使用的界面和功能都不一样。比如销售看到的是客户跟进进度,客服看到的是服务历史,市场人员看到的是活动效果。系统根据角色自动推送最相关的信息,就像今日头条那样“千人千面”。我觉得这完全有可能,而且一定会成为趋势。

其实啊,归根结底,所有的技术最终都是为了“人”服务的。数据分析驱动的CRM不是要取代人类,而是要放大人类的能力。它让我们从海量信息中解脱出来,专注于真正重要的事情——理解客户、创造价值、建立长久的关系。

我有时候会想,十年后的CRM会是什么样子?也许它会更懂情绪,能通过语音语调判断客户心情;也许它会更懂场景,知道客户在开车时不适合接电话;也许它还会和其他AI系统联动,比如自动安排会议、生成合同、甚至模拟谈判策略。但不管怎么变,核心都不会变:以客户为中心,用数据驱动决策。

写到这里,我自己都觉得收获满满。原本只是好奇,结果越挖越深,发现这里面学问真不少。但最让我欣慰的是,看到这么多企业通过数据分析驱动的CRM实现了增长,客户更满意了,员工更高效了,老板也更安心了。这不就是技术应有的样子吗?

如果你还在犹豫要不要升级你的CRM系统,我的建议是:别等了。现在不做,将来可能就得花十倍的力气去追赶。而且,越早用数据说话,就越能在竞争中抢占先机。记住,客户不会因为你“努力了”就买单,他们只会为“懂我”而感动。

好了,说了这么多,我自己也该去整理下我们公司的客户数据了。说不定哪条不起眼的记录里,就藏着下一个大机会呢。

自问自答环节:

Q:数据分析驱动的CRM和普通CRM有什么区别?

A:打个比方,普通CRM就像是一个记账本,主要记录客户的基本信息和交易历史;而数据分析驱动的CRM更像是一个智能顾问,它不仅能记录,还能分析行为、预测趋势、给出建议,帮助企业做出更科学的决策。

Q:小公司有必要上这么高级的CRM吗?

A:绝对有必要!小公司资源有限,更需要用数据来精准投放资源。一个智能CRM能帮你识别高价值客户、优化营销策略、提升服务效率,往往能带来意想不到的回报。

Q:数据安全怎么保障?会不会泄露客户信息?

A:这是个好问题。正规的CRM系统都会有严格的安全措施,比如数据加密、权限控制、操作日志等。关键是选择信誉好的供应商,并遵守相关法律法规,明确告知客户数据用途,获得授权。

Q:员工不愿意用新系统怎么办?

A:别强推!先找几个愿意尝试的“种子用户”,让他们体验好处,再通过成功案例带动其他人。同时做好培训,简化操作流程,让系统真正成为员工的“帮手”而不是“负担”。

Q:数据分析会不会让服务变得太机械化,失去人情味?

A:完全不会。数据是用来辅助决策的,最终和客户打交道的还是人。恰恰是因为有了数据支持,我们才能更精准地提供个性化服务,比如记住客户的喜好、在合适的时间联系,反而显得更有温度。

Q:上线这样的系统成本高吗?

A:成本差异挺大的。有些云端SaaS模式的CRM按月付费,几千块就能起步;本地部署的可能要几十万。关键是根据企业实际需求选择,不一定最贵的就是最好的。

Q:怎么衡量CRM系统的成效?

A:可以看几个关键指标:客户留存率有没有提升?销售周期有没有缩短?客户满意度有没有提高?营销活动的转化率如何?定期对比上线前后的数据,就能看出效果。

Q:所有行业都适用吗?

A:基本上是的。无论是零售、教育、医疗还是制造业,只要有客户,就需要管理客户关系。只不过不同行业的关注点不同,系统配置也会有所侧重。

Q:需要专门的数据分析师吗?

A:初期如果有专业人才当然更好,但现在很多CRM系统都自带智能化分析功能,普通业务人员也能看懂图表、获取洞察,门槛已经大大降低了。

Q:数据从哪里来?

A:来自各个触点:官网、APP、微信公众号、电商平台、线下门店、客服系统等等。关键是把这些分散的数据整合到一个平台上,形成完整的客户视图。

△主流的CRM品牌

相关信息:

主流的CRM系统试用

主流的在线CRM

主流的CRM下载

客服电话

客服电话

售前咨询

售前咨询